처인성이란 말은 왠지 가슴 뛰게 하는 말이다.

고려시대인 1232년(고종 19) 몽골 장군 살리타[撤禮塔]가 침입하였을 때

고려의 승장(僧將) 김윤후(金允侯)가 이 성에서 격전 끝에 살리타를 사살하여 승리로 이끈 대몽항쟁의 전승지라는

것은 학창 시절부터 알아오던 바이고,

행정구역 이름으로 "처인"이 있으니

그 현장에 대한 동경을 품다가 문득 들르게 된 처인성.

근데 미스테리하다.

처인성

토성이다.

경기 용인시 남사면 아곡리 산43번지

역사 교육장으로 발굴 및 복원이 한창이다.

멀리서 잡은 처인성

1979년 세운 처인성 승첩 기념비

처인성 평면도

수 백 년 간

처인성이 방치되어 있었다는 게 신기하다.

1977년 10월 13일 경기도기념물 제44호로 지정되었다.

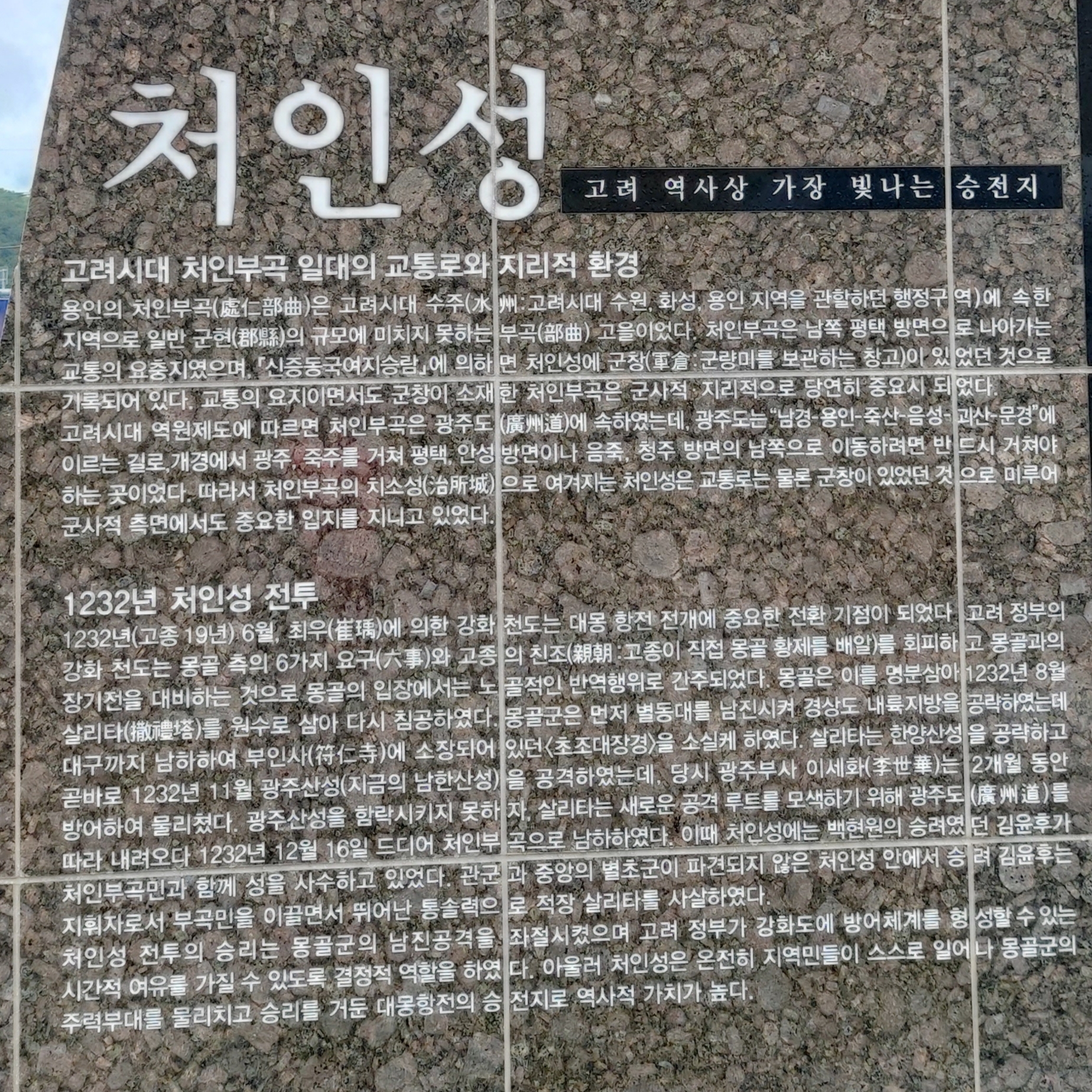

고려시대 수주(水州:지금의 수원)에 속해 있던 처인부곡(處仁部曲)의 토성으로 당시에는

총면적 5,820평의 직사각형으로 성곽 둘레는 425m였다.

조선시대에 이르러 토축된 주위는 3리였으나 이미 성으로서의 기능은 상실하였고

다만 군창만 남아 있다고 기록되어 있다. 현재 잔존하는 성의 길이는 250m 정도이다.

경기도기념물로 지정되던 해 남서쪽 성곽 120m를 수축하였고

1979년 동남북 방면의 성곽 205m를 수축하였다.

1979년 처인성대첩 기념비가 준공되었는데 비문은 국사편찬위원회 위원장을 지낸 최영희가 짓고,

글씨는 김기승이 썼다.

처인성은 일찍부터 교통이 발달해 역사적으로 중요한 전적을 기록하고 있다.

고려시대인 1232년(고종 19) 몽골 장군 살리타[撤禮塔]가 침입하였을 때 고려의 승장(僧將) 김윤후(金允侯)가

이 성에서 격전 끝에 살리타를 사살하여 승리로 이끈 대몽항쟁의 전승지로 유명하다.

처인성 북쪽 들판은 지금도 승장 김윤후가 적장을 사살하였다 하여 사장(射場)터로 불린다.

김윤후는 살리타를 사살한 공으로 상장군을 제수받았으나 벼슬을 사양했다.

또한 임진왜란 때 충주에서 서울에 이르는 육로의 요충지인 처인에 주둔한 왜병을 무찌르기 위해

수원의 독산성에 집결한 관군의 대부대가 처인을 재탈환하였다는 기록도 있다.

[네이버 지식백과] 처인성 [處仁城] (두산백과)

----------------------------------------------------

처인성은 1232년(고종 19) 승려 김윤후가 처인부곡의 주민들과 함께 몽골 원수 살리타이[撒禮塔]를

사살한 곳으로 알려져 왔다.

처인성이 위치한 지역은 용인에서 진위로 가는 교통로가 지나가는 곳이다.

수원에서 평택으로 가는 교통로나 용인에서 안성(일죽)으로 가는 간선교통로에서는 벗어난 곳이다.

몽골군의 침입을 피하여 진위나 화성에서 급히 피난하기 적절한 곳이었다.

김윤후도 진위 백현원에서 처인성으로 피난하였다가 처인성에 모여든 백성들과 힘을 합쳐 몽골군과 싸웠다.

현재 처인성은 아곡리 마을 입구 해발 약 71m 정도 구릉의 끝부분에 평면이 마름모꼴 형태인 성벽으로 남아 있다.

현재 성벽 규모는 둘레 약 350m이고 높이 약 5∼6m이다. 외벽은 35°∼45° 가량 경사를 이루고 있어 윤곽이 뚜렷하다. 1979년 남서쪽 성벽 120m를 복원하였고 1980년에도 동·남·북쪽의 성벽 205m를 수리하였다.

몽골군과의 전투기록으로 보아 처인성은 13세기 이전에 축조되어 있었던 것으로 보인다.

구체적인 축조시기는 시굴조사에서 밝혀졌다.

시굴조사 과정에서는 주름무늬병, 선조문 평기와, 당초문 암막새 기와 등 신라말로 추정되는 유물들이 출토되었다. 늦어도 신라말 고려 초 경에는 성이 축조되어 처인현(처인부곡)의 치소로 활용되었을 가능성이 높다. 대체로 고려시대 유물이 가장 많이 출토되었던 것으로 미루어 보면 대체로 고려시대에 집중적으로 사용되었을 것으로 보인다. 『신증동국여지승람 』에 성이 모두 무너졌고 군창이 있었다는 기록이 있다. 조선 전기무렵에는 성곽으로서의 기능이 없어졌던 것으로 보인다. 시굴조사에서 출토된 분청사기 등 조선시대 유물들은 군창이 있었다는 기록과 관련된 것으로 추정된다.

[네이버 지식백과] 처인성 [處仁城] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

처인성의 성벽은 순수한 토축성벽으로 자연 구릉 경사면을 최대한 살려서 축조하였다. 구릉 경사면 윗쪽에 흙을 쌓기 위한 기둥을 세우고 이것을 중심으로 토질이 다른 흙을 한겹씩 차례로 다져 올려 판축하는 방식으로 중심토루를 축조하였다. 이후 중심토루를 측면으로 다시 흙을 다져올려 보축하는 방식으로 성벽을 완성하였다. 판축한 중심토루의 너비는 약 430㎝이고 전체 성벽의 너비는 560∼590㎝ 정도이다. 성벽의 너비로 보아 원래 성벽의 높이는 약 3m 정도였을 것으로 추정된다.

남문지의 규모는 폭 450㎝ 길이 600㎝ 정도이다. 성내부와 같은 높이까지 성벽을 절개하여 평탄한 바닥을 만들고, 3열의 기둥을 세운 후 위에 문루를 갖춘 출입문을 만들었던 것으로 추정된다. 여기서 고려시대 어골문 기와 등이 출토된 것으로 보아 문지는 고려시대에 만들어 사용하였던 것으로 보인다. 바닥에 불에 타서 형성된 숯층이 있는 것으로 보아 남문은 불에 타서 무너져 폐기되었던 것으로 추정할 수 있다.

[네이버 지식백과] 처인성 [處仁城] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

국난극복의 성지로 기록이 남아 있는 성터로 역사적으로나 고고학적으로 중요한 유적이다. 다만 아직 시굴조사가 일부 진행되었을 뿐 정밀발굴조사가 이루어지지 않아 역사적 성격을 규명하는데 한계가 있다.

[네이버 지식백과] 처인성 [處仁城] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

다른 매체에서 인용한 항공사진

'여행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 경기도 용인시 와우정사(2020.5.19 화) (0) | 2020.06.13 |

|---|---|

| 경기도 용인시 송담고택(2020.5.19 화) (0) | 2020.06.13 |

| 경기도 용인시 조광조 묘(2020.5.19 화) (0) | 2020.06.13 |

| 경기도 용인시 포은 정몽주 묘,저헌 이석형 묘(2020.5.19 화) (0) | 2020.06.13 |

| 전북 정읍시 석산지저수,조월마을(2020.4.18 토) (0) | 2020.04.20 |