문득 문 형께서 문자가 와서

다른 일행이 누구인지도 묻지 않고 마침 시간이 비어 동행한 산행

서울 메트로폴리탄을 서남권에서 조망할 기회였다.

내가 마시지도 않을 것이지만 막걸리와 페트병맥주를 적당히 샀다.

안주도 간단히 챙기고......

1호선 석수역에 도착하여 삼성산 방향으로 길을 건넌다.

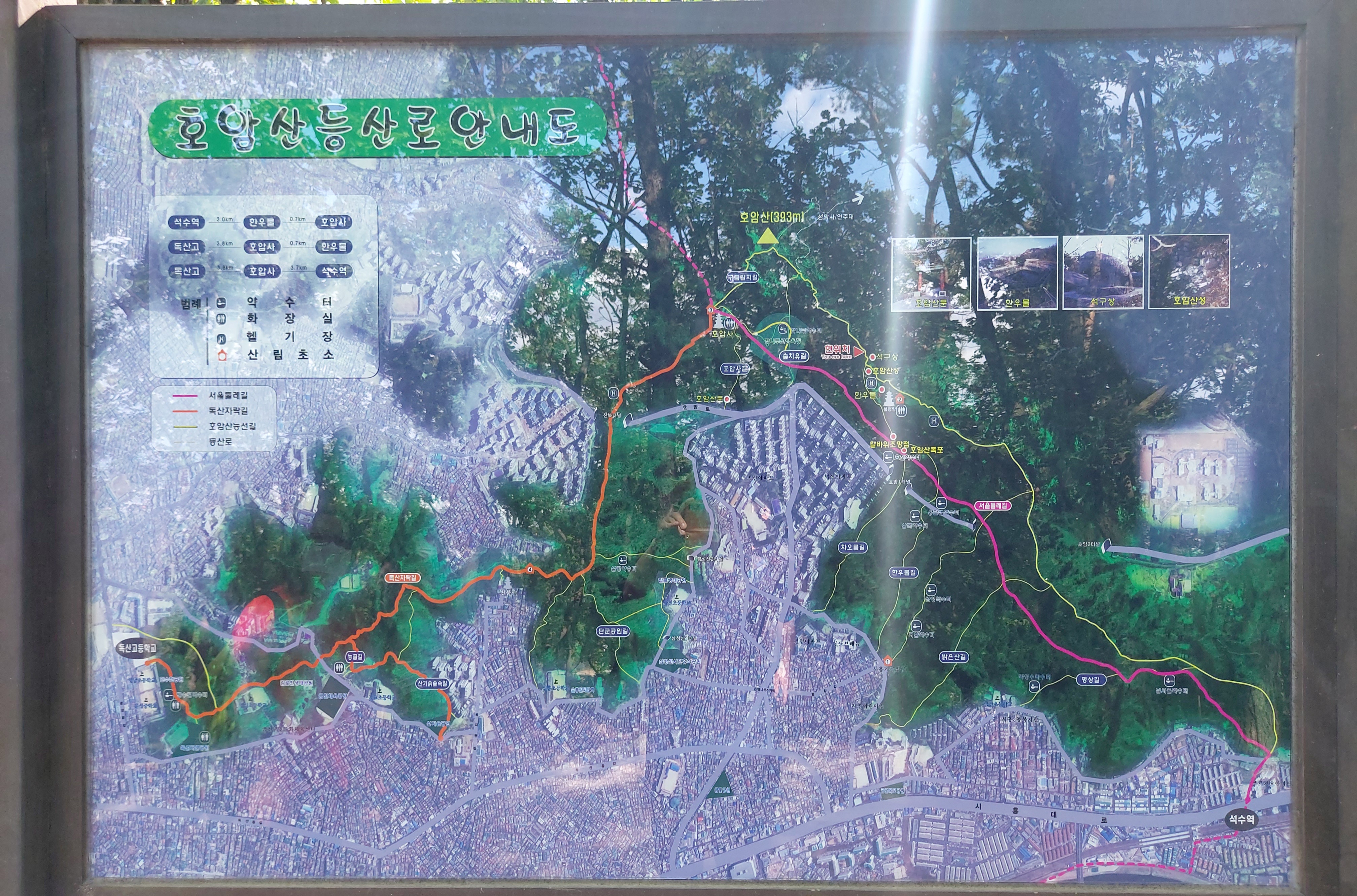

석수역에서 호암산 숲길공원으로 가다.

서울둘레길의 일부,언젠가 종주해봐야겠다.

스카이뷰 : 석수역_호암산숲길공원_호암산성_암장_경인교대

호암산숲길공원에서 등산은 시작한다.

후배,동문이자 동생,후배의 동네 친구

서로 낯선 여인들이지만

금새 친해진다.

경인메트로폴리탄

산도 있고 강도 있고

그 안에 도시들도 굵게 가늘게 면면히 이어진다.

소하리 k 자동차 공장

저 멀리 보이는 곳은 행주산성인가?

한강이 관제되는 지형인듯하다.

삼막사 방향을 바라보다.

이 근처에서 1차 휴식.

맥주와 막걸리

난 향기만 맡는다.

호암산성 남측으로 추정한다는 곳인데

발굴조사 및 복원 작업은 없었다.

호암산성 남측이라는 곳

호암산성 성벽 흔적

사적 제343호. 관악산의 지맥인 금주산[일명 虎巖山] 정상에 있는 유적지이다.

산성은 호암산성이라고도 불리는데, 한강유역을 차지하고자 했던 삼국의 쟁패 및 당나라 군사를 물리치고자 했던

신라군사의 활동과 관련된 유적으로 임진왜란 때에는 조선군사의 주둔지가 되기도 하였다.

이곳 산성지와 한우물[天井]이라는 용추(龍湫) 등은 서울대학교박물관에 의해 1989년 10월과 1990년 3월

두 차례 발굴조사가 이루어졌다. 이곳은 근래까지 조선왕조의 도읍설화와 관련된,

이른바 해태상이 있던 곳으로 알려져 있었으며, 실제로 산성 유적의 동북쪽 끝에 그 짐승을 형상화한 석상이 있다.

이 석상은 한우물의 각자(刻字)로 보아 석구(石狗)로 추정된다.

湫 jiao3 다할 추,낮을 초,웅덩이,늪

산성유적은 조그만 봉우리를 최고봉으로 하고 있으며,

성 내부는 비교적 평탄한 면을 이루고 있다. 그리고 산성의 동북은 관악산과 삼성산의 험준한 봉우리들로

막혀 있으며, 서북·서남·서쪽은 안양천(安養川)을 끼고 발달한 넓은 평지를 이룬다.

또 산성터 정상에서 날씨가 맑은 날 서쪽을 바라보면 멀리 소래·군자 일대의 해안선이 보인다.

또 북쪽으로 한강을 건너 용산과 남산, 그리고 북한산까지 조망된다.

이러한 산성의 입지조건으로 볼 때 안양과 금천 일대의 평야를 관할하는 요새지로서 서쪽의 해안과

북쪽으로부터 침입하는 적에 대한 공격과 방어를 위해 축조되었음을 알 수 있다.

호암산성을 중심으로 한강 남북 일대에는 많은 산성과 토성이 있는데, 이들의 축조 시기는 서로 약간씩 다르더라도

삼국통일기에 들어서면서 각 지역을 방어하는 주요 관방시설로 사용되었다는 것이 일반적인 견해이다.

실제로 발굴 조사된 경기도 하남시의 이성산성(二聖山城) 유적과 비슷한 시기의 유물이 출토되어 확실한

신라성으로 보고 있다.

『신증동국여지승람』 금천현 고적조에 “호암산고성(虎巖山古城)이 있으며 그 성안에는 한 못이 있는데

가뭄이 심하면 비내리기를 하늘에 빌었다.”는 기록이 있을 뿐, 산성의 축조 시기와 축성 목적을 알려주는

직접적인 문헌은 남아 있지 않다.

따라서 두 차례의 발굴과 지리적 입지조건을 통하여 호암산성의 역사적 사실을 살필 수 밖에 없다.

호암산성의 평면형태는 남북으로 길쭉한 마름모꼴인데,

성벽의 총 연장은 약 1.25㎞이고 성벽은 표고 325m의 능선을 따라 이어진 테뫼식 산성이다.

현재 산성터 안에서 확인된 유구는 우물터 2개소와 건물터 4개소이다.

발굴된 두 우물터는 호암산성이 처음 축조되었을 당시의 사람들이 사용했던 유물이 출토되어

성의 축조 시기를 유추할 수 있다.

기존의 한우물인 제1우물터는 최근까지 조선시대에 쌓아올린 석축이 남아 있었는데,

그 아래에서 통일신라시대의 석축지(石築址)가 확인되었다. 연못터의 내부 퇴적토 조사에서 나타난 층위(層位)에

따르면, 지표 아래 30㎝까지는 백자편을 비롯한 조선시대 유물이 출토되고,

그 아래에는 유물이 거의 없는 굵은 모래층이 형성되어 있었다.

이 모래층은 연못이 사용되지 않던 시기에 토사가 유입되어 형성된 것이다. 또 이 모래층 아래에 교란되지 않은

뻘층이 계속되고 여기에서는 통일신라의 유물만 출토되었다. 그 아래에는 유물층이 없고 자연 암반 위에 점성(粘性)이

강한 점토(粘土)가 깔려 있었다. 이곳에서 출토된 목제 손잡이에 철제날이 끼워진 월형도끼와 토기 등 통일신라시대

유물의 중심연대는 대개 7∼8세기로 추정되고 있다.

제2우물터에서는 ‘仍伐內力只乃末(잉벌내역지내말)’이라는 명문이 새겨진 청동숟가락이 출토되었다.

원래 금천 일대는 삼국시대 백제의 영역이었으나 당시의 지명은 전하지 않고 한강 유역이 고구려에 편입되었을 때

잉벌노현(仍伐奴縣), 통일신라 경덕왕 때에는 곡양현(穀壤縣)으로 불렸다.

그런데 명문 중 잉벌내의 ‘내(內)’는 나(那)·노(奴) 등과 같이 지명 끝에 붙어 때에 따라 훈독 또는 음독되는 것으로,

지(地) 또는 천(川)이나 천변의 지역을 말한다. 따라서 잉벌노와 잉벌내는 동일 지명임을 알 수 있다.

그리고 명문의 ‘역지’는 인명이고, ‘내말’은 신라 17관등명 가운데 11위인 나마(奈麻)의 별칭으로 금석문에 자주

나오고 있다.

한편 757년(경덕왕 16)에 잉벌내현이 속해 있던 한산주가 한주로 개칭되고 그 영현(領縣)으로 1소경과 27군 46현의

군현 정비작업이 이루어지고 있는데 이 때 토착지명이 한자풍으로 개칭되고 있다.

따라서 명문이 새겨진 유물로 보아 산성의 축조 하한선은 경덕왕 16년이 된다. 호암산성의 입지조건으로 미루어 672년(문무왕 12) 한산주에 주장성[晝長城, 남한산성]을 쌓았다는 기록과 관련된다.

주장성은 한강에서 경기도 광주지역으로 침입하는 적에 대한 방어와 공격에는 적절한 요새이지만,

지형상 관악산이 가로막혀 서울에서 수원으로 향하는 적은 방어할 수 없다. 여기서 서해안과 한강 북쪽이 한눈에

조망되는 관방시설이 요구되는데, 그 지역이 바로 호암산성이 된다.

따라서 당시 이 일대에서 당나라 군사와 전쟁을 수행해야 했던 신라는 호암산성의 입지를 충분히 이용하였을 것이다.

그리고 산성 안 제1우물터의 석축구조가 674년에 만들어진 안압지의 석축구조와 거의 유사하여,

산성의 축조 시기가 문무왕 때로 나당전쟁에 대비한 관방시설로 추정된다.

그 석축구조는 현재 축조 당시의 원형이 남아 있는 남동쪽 모서리의 경우 모두 13단으로 쌓여 있으며,

석축의 맨 아랫단은 20㎝ 가량 내어 쌓고 위로 가면서 들여쌓는 방법을 취하고 있는데, 이러한 축조방법은 안압지의 축조방법과 동일한 것이다.

또한 호암산성 발굴에서 고려시대의 유물도 많이 발견되었는데,

그 중 중국 화폐인 희령원보(熙寧元寶)가 주목된다.

희령은 북송(北宋) 신종(神宗)의 연호로 1068년에서 1077년까지 사용되었으므로 고려 문종 연간에 해당된다.

이 때는 고려와 송이 활발한 대외무역을 하던 시기로, 당시의 화폐가 호암산성에서 발견됨으로써 고려시대

국제무역의 실체를 확인할 수 있게 되었다.

모두 13단으로 쌓여 있으며,

석축의 맨 아랫단은 20㎝ 가량 내어 쌓고 위로 가면서 들여쌓는 방법을 취하고 있는데~~

신랑각시바위

신랑각시바위

살아서는 집안의 반대로 이루지 못한 사랑이다.

바위가 되어 영원히 바라보고 있다.

이쁜 동생

친구 사이

KHY,

KSE

오늘의 주동자 문 선배님과 함께 한 단체 사진

멋진 풍광에 취해 한 동작 해보인다.

누슬요보(樓膝拗步) :

摟 [lǒu] 끌어모을 루, 끌어 모을 루1. 끌어모으다 2. 꾀다 3. 안다 4. 가까이 잡아끎 5. 유인함

拗 [ào] [ǎo] 꺾을 요, 비뚤 요, 누를 욱, 우길 요

제2우물지

겉보기에는 화강암으로 쌓은 것인지 알 수 없이 그저 작은 웅덩이처럼 보인다.

일행들은 불영사,한우물 알리는 이정표에 관심 없이 직진이다.

난 일행들에게 양해를 구하고 이정표 따라 바삐 걸었다.

제1우물지

큰 우물 또는 하늘 못(天井)

우물이라기 보다는

연못에 가깝다.

저 옆으로 불영사가 있다.

통일신라 때 규모는 길이 17.8m, 너비 13.6m, 깊이 2.5m

조선시대 증축 규모는 길이 22m, 너비 12m, 깊이 1.2m

1991년 복원한 모습이다.

근처에 성벽을 표시하긴 하였지만 일행과 너무 오래 떨어져 있으면 안되기에

둘러보지 못하였다.

한우물 옆 불영사 대웅전

언제부터 유래하였는지 정보가 없다.

불영사 대웅전 옆에 부처님

커다란 천연 바위를 몸 삼아 불두만 올렸다.

2009년에 세웠다고 한다.

분위기 상으로는 중국풍이 살짝 돈다.

몽산대불이나 낙산대불처럼

용인의 와우정사 부처님도 생각난다.

거긴 자연스럽게 돌을 쌓아 몸을 만들고 황금 불두를 올렸다.

불영사 앞에서 한가롭게 도심을 조망한다.

오밀조밀 도심도 한 폭의 그림같고

저 멀리 불쑥불쑥 산들도 정겹다.

불영사는 매우 급한 경사지에 앉혀있고

코스모스 소박하다.

돌에 개 모양을 새긴 석구상(石狗像)

경복궁의 해태와 마주보며 앉아 있어

조선 건국신화와 관련된 해태상이라고 하나

형태로는 개라고 한다.

<아래글 출처 : 금천구청 홈페이지>

국가사적 제343호 석구성

국가사적 제343호 서울 호암산성 내에 있다.

한우물 동북방 50m 지점에 동물석상이 1구 있는데,

이것이 일반인에게는 조선 왕조의 도읍 설화와 관련된 해태상으로 알려져 있다.

이 석상은 경복궁의 해태와 마주보는 위치에 놓아 관악산의 화기를 누름으로써

서울 장안의 화재를 막기 위해 세워졌다고 한다.

그러나 이 석상의 형상이 해태로 보기보다는 개의 형상에 가깝고,

경기읍지(1956년) 등의 기록에 따르면 석구상으로 보는 것이 옳을 듯싶다.

형상의 크기는 길이1.7m, 폭0.9m, 높이1.0m 가량으로 석상기법이 세밀하고 사실적이어서

이목구비가 뚜렷하게 부각되어 있으며 발과 꼬리 부분 또한 사실적으로 묘사되어 있다..

<윗글 출처 : 금천구청 홈페이지>

석구상 앞 미인들

혼자 즐기는 산인

누구 손길로 저리 착한 물을 마련했을까?

우리는 여기서 목을 간단히 추기고 더 멀리 높은 곳인 삼성산으로 가지 않고

계곡을 더듬어 경인교대로 하산하기로 하였다.

점심 때가 지나 서둘러 하산하는 길인데도

암굴에 인기척 있어 또 일행을 벗어나 올라가 본다.

암장 즐기는 사람들의 흔적

암장타는 여인

지도에서 숨은암장이라는 표시가 되어 있는데 이곳을 말하는지는 모르겠다.

국어사전에서 암장이란 말을 찾아봤다.

암장巖嶂 바위 봉우리라는 뜻으로, 몹시 험한 산을 이르는 말

암장岩墻 돌로 쌓아 만든 담

<아래는 늦은 점심을 먹은 곳;광고>

안양유원지 근처 가네 참숯생고기

닭탕,엄나무 국물이 일품이었다.

정갈하고 맛난 정읍식 건게들

안양시에서 맛있는 식당 송가네 생고기집의 사장님은 고단한 노동으로 몸이 지친듯

몸을 질질 끌고다니는 느낌이지만,

투박한 말투 오해하지 말고 그 분의 따스한 마음과 맛난 음식을 즐기시라~~

2020.11.28 토 16:40

'서울이야기' 카테고리의 다른 글

| 서울특별시 삼각산 구복암(2022.3.31 목) (0) | 2022.04.01 |

|---|---|

| 서울 강남구 대모산(2021.5.5 수) (0) | 2021.05.05 |

| 서울강북구 봉황각(2020.10.17 토) (0) | 2020.10.24 |

| 서울한양도성 혜화문 (2020.10.10 토) (0) | 2020.10.11 |

| 서울 은평구 수국사(2020.7.4 토) (0) | 2020.07.04 |